諾貝爾獎經濟學家西蒙(Herbert Simon)卻有不同看法。他在《組織與市場》一文中假想一個場景:如果火星人造訪地球,他們用綠色標識組織,用紅線條顯示市場,用藍色記錄組織內部等級,那么看到的一定是大片的綠色被稀落的紅色線分割開來。火星人給總部發送的密電碼一定是:地球是組織的,但被一種叫市場的機制分割著。

在西蒙看來,組織經濟學才應該是主流!市場只是營利、非營利和政府治理三大社會經濟活動中的一份子。因此,市場原則不應該占據中心地位。對于組織的人,心理認同是一個重要的動機。它超越組織權威的控制范圍。既然組織有多樣性,組織人的動機多元,那么除了市場價格和組織權威外,能夠解釋員工對現代企業心理認同和忠誠行為的促成因素是什么?西蒙沒有答案。

信任有促成心理認同和忠誠行為的功效,但是信任太昂貴!交易成本經濟學家威廉姆森(Oliver Williamson)認為市場價格和企業權威是協調現代經濟的主要機制,因為信任關系太難得,維系成本太高。

應比特幣而生的區塊鏈(block chain)技術可能改變經濟學家對信任成本的看法。區塊鏈是比特幣金融系統中的核心技術,它的實質是一個不斷增長的分布式結算數據庫,能完美解決信息系統中的信任危機。

它發軔于下面的問題:如何在信息不對稱、不確定、不安全的環境下,建立經濟活動賴以發生、發展的“信任”生態體系? 當網絡通信雙方均為陌生人,如何能創建出共識基礎來進行安全的信息交互而無需擔心數據被篡改?區塊鏈用“算法證明機制”來保證整個網絡的安全,借助它,整個系統中的所有節點能夠在去(第三方權威)信任的環境下自動安全的交換數據。

區塊鏈首先去(第三方權威)信任,然后技術允許陌生人之間相互信任。起始于比特幣,在2013-2015 年間,區塊鏈已經裂變為“去中心化、去中介化”的智能合約技術。隨著區塊鏈技術進一步演變,它能否成為一種社會通用信任技術,并改變社會生產活動的組織模式?只要能夠想象,實現方法往往會加速度降臨。

本文的第一部分介紹相關的區塊鏈技術要點。第二部分討論它對組織信任模式可能帶來的影響。本文著墨于“能否想象”而非“能否實現”。

從虎符到區塊鏈

公元前257 年,秦昭王兵臨趙國邯鄲城下。魏王違約不救。信陵君魏無忌竊得魏王虎符,奪取兵權,潰秦救趙,維護魏國霸權。那時,虎符即兵符,王與將各執一半為信物。合則信,不合則偽。軍令的真實性和可靠性由此確定。在此事件中,信陵君帶來的軍令信息是真實的,因為虎符相合;卻是不可靠的,因為竊得而來。如果有區塊鏈,“竊符救趙”便不可能。區塊鏈能夠保證虎符既真實又可靠。

為確保“信息真身”(真實并可靠),公元前18 世紀,漢謨拉比(Hammurabi) 國王統治下的蘇美爾人(sumerian)發明上面的泥板記錄方式。它記載商人之間蕎麥的交易歷史,是最早的“金融衍生指數”記錄。每一筆交易都有可以追溯的時間點和交易數量。當下的信息包含著累積的歷史交易,每個數據既是抽象標準化的,又內植著歷史事件生成過程,所以它為“真身”。

“信息真身”對古代文明制度很重要,因為它保障社會信任關系,維護威廉. 大內(William Ouchi)所說的“部落型控制”。格里夫(Avner Greif)研究中世紀地中海地區的貿易制度,發現紙莎草(papyrus)上的交易記錄有同樣的時序邏輯,以至于相隔二代的商人仍然可以跨國追討債務。

沒有電腦支持,蘇美爾式的信息存儲和交換的成本太高, 因為時序累積的信息量不斷增多。于是,替代它的第三方金融掮客出現了。公元12-14 世紀之間,先有比薩的斐波納契(Fibonacci)引入阿拉伯數字,再是從西班牙流亡到意大利的猶太人做起放貸的生意。到美蒂奇(Medici)家族壟斷羅馬教廷的經濟活動,金融制度在歐洲逐步建立起來。銀行作為第三方維護債權和債務之間關系。會計收支簿記技術(ledger)被威尼斯的商人帶向全世界。

信息論之父香農(Claude Shannon)定義“信息為熵(entropy)”。通俗地講,熵值代表不確定性的程度。真實可靠的信息能夠降低不確定性。虎符、蘇美爾泥板、商人的賬本就起到這個作用。

現實中,熵值往往很高,因為假信息(disinformation)泛濫。著名的例子有“拜占廷將軍問題”。在猜疑和陷害流行的拜占廷王朝,各地將軍互不相信約定的進攻時間,擔心被先烈。此時,由第三方陌生人發信會更真實有效。

為降低不確定性,寧愿相信第三方陌生人。六百年來,做為第三方的銀行壟斷了對金融“信息真身”的認證業務,直到2009 年比特幣和區塊鏈出現。關于區塊鏈技術的圖示術語多,抽象復雜。不過,有虎符、蘇美爾人泥板和拜占廷將軍,下圖比較容易解釋。

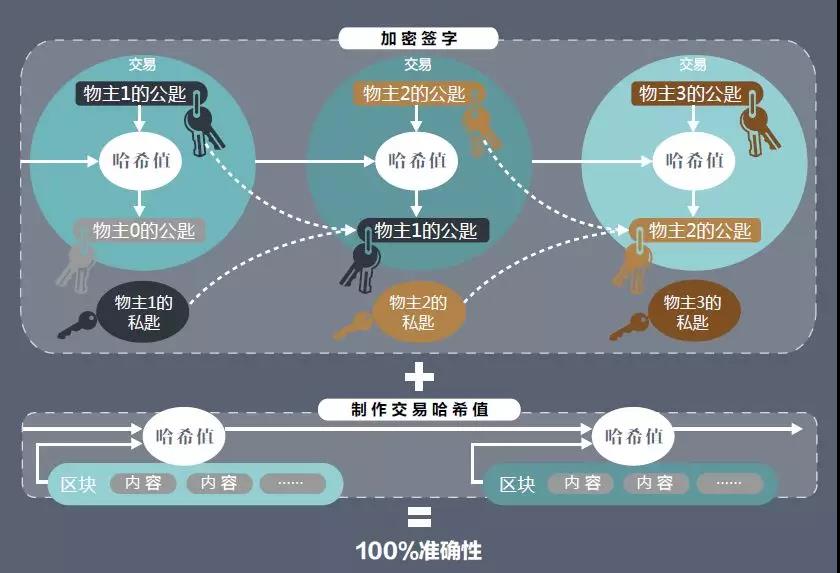

圖1 保證加密的準確性

虎符的二片類似圖1 區塊鏈中的“公鑰”和“私鑰”。蘇美爾泥板的交易歷史時序類似區塊鏈中的“鏈碼”,它隨著交易歷史不斷延伸。為避免“拜占庭將軍問題”,保證“泥板”無法偽造,區塊鏈采用網絡中的陌生第三方(“礦工”)隨機生成“哈希值”(Hash function)。它具有數學意義上的單方向、高敏感、抗修改的特征。任何微小修改就導致信息證偽。每個交易信息鏈內置不可篡改和隨機產生的哈希值。“礦工”參與的動機是以“挖哈希值礦”的勞動獲得比特幣回報(目前大約4 美分)。公私鑰匙、歷史時序、哈希值、隨機生成、高速網絡,當這些要素疊加在一起時,中本聰(Satoshi Nakamoto)和他的網絡伙伴就制造出可以顛覆中央集權控制的比特幣。其背后的核心技術便是區塊鏈。

經過歷史演變,金融系統已經成為國家制度的中樞神經。比特幣直接動搖現代國家政權基石。所以,剛問世,它就受到各國政府的嚴格監管。不能革命就歸順,僅僅兩年,區塊鏈迅速向“智能合約”演變。其中,以太坊(Ethereum)為領先者。智能合約能帶來智能信任的紅利。

區塊鏈到以太坊

在沒有中央集中管理的第三方情況下,網上的陌生人能否相互信任?解決“陌生信任”,它不僅解放P2P 的交易,還帶來“智能信任”的新未來。

2013 年,區塊鏈從比特幣中裂變出來,2014 年,以太坊又進一步衍生成為一個多種新功能的智能合約技術。它的技術優勢不但迅速獲得國家合法認可,并且得到來自主流機構的投資支持。

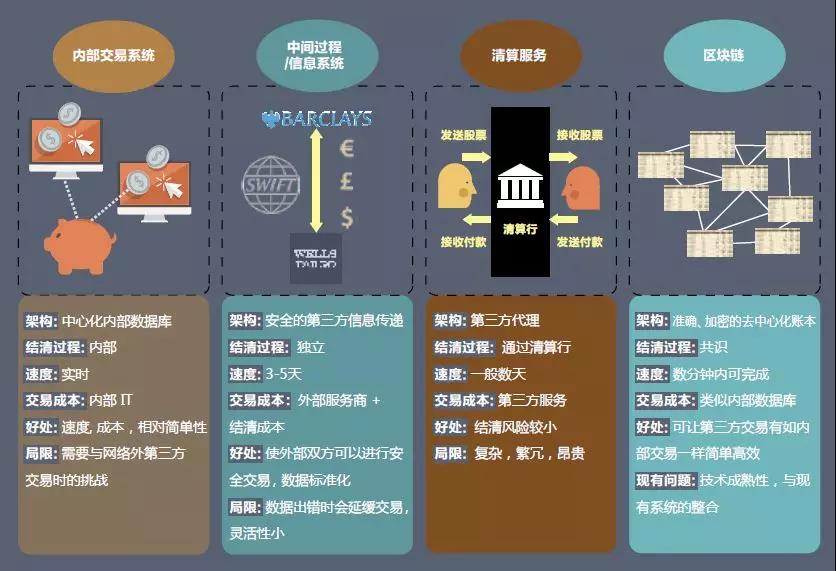

首先,主流金融機構看到區塊鏈的效率優勢。如圖2 顯示,與傳統的第三方交易認證相比,區塊鏈的解決方案簡單、高效、低成本。

圖2 系統特征:去中心,去中介,網絡分布,自治,快速

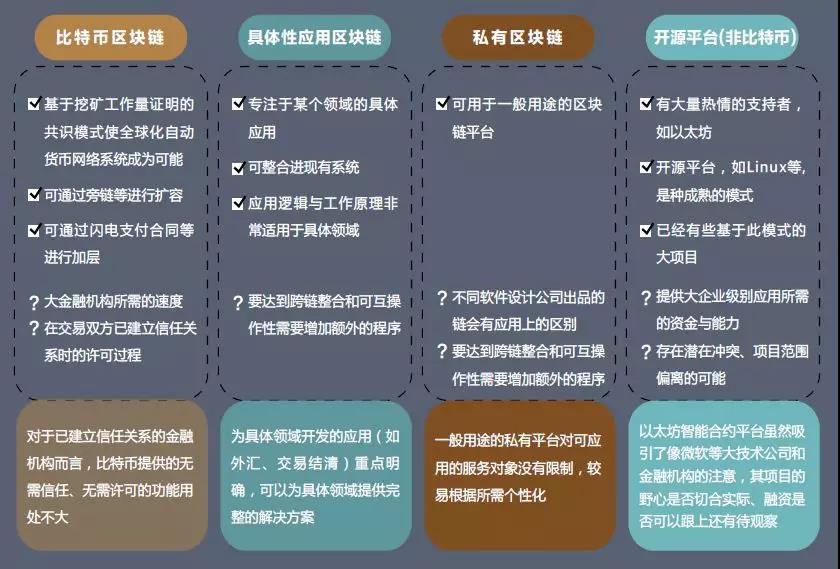

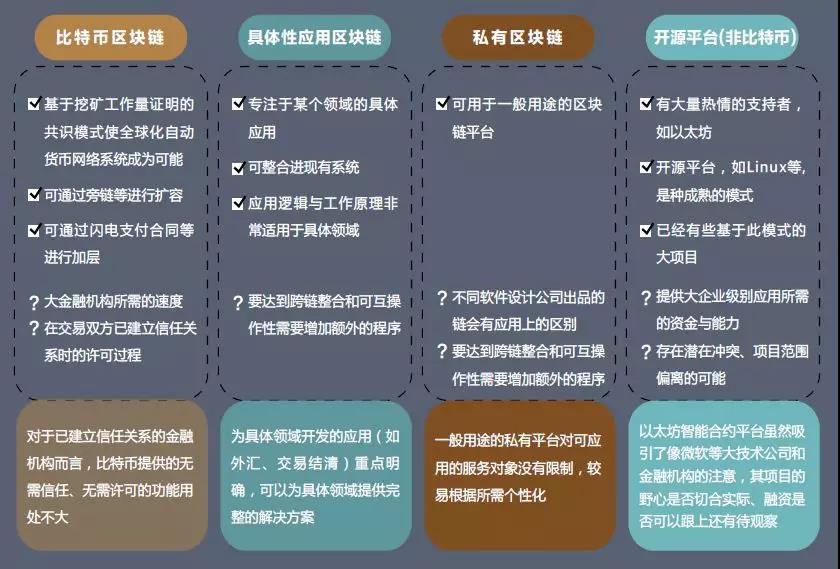

圖3 區塊鏈:從比特幣技術到開源平臺技術

其次,區塊鏈技術本身也在不斷裂變,產生多元的應用模式。它從過去專門為比特幣服務技術演化為專門領域服務的公共鏈演變出私鏈,側鏈,局域鏈等新形式。圖3 顯示過去兩年區塊鏈技術功能演變的多元化進程。目前,以“以太坊”為代表的開源平臺試圖克服第一代比特幣的諸多缺陷(耗能和超大計算量等),開發多用途的應用軟體。新發展方向包括解決“陌生信任”,允許用戶任意創建高級智能合約,實施去中心化的網絡交易關系管理。

通俗地說,只要能夠數字化和網絡化的交易關系,就可以運用區塊鏈為核心的去中心化管理。去中心化管理的軟件選擇很多,但目前只有區塊鏈技術較好地解決了“陌生信任”的問題。它衍生出的“智能合約”可以成為個人之間、個人與組織之間和人與物聯網之間“智能信任”的解決方案。

區塊鏈的信任紅利

有智能合約,信任更加方便。區塊鏈派生出“智能合約”技術已經開始廣泛運用到一系列文件記錄、儲存、交換、背書、認證活動中。它包括多方簽名交易、公共土地和產權交易、私人文件記錄、法律證明等。就像去中心化的金融交易過程一樣,區塊鏈也能做到合約的去中心化,自動撮合,自治實施。

未來,只要能數字化的信息都可以加區塊鏈,只要能加鏈,信息產權就可以明晰,就可以設定保護條件,就能自動發起和強制實施交易合約。因為無需擔心信任驗證和信任的執行,區塊鏈有潛力演化為通用組織管理技術,像60 年代的打鐘卡一樣。

信任紅利首先體現在傳統交易制度創新中。區塊鏈的意義超過降低金融交易成本。它正成為改變市場制度設計的力量。據《經濟學人》報道,洪都拉斯政府用它建立一套新的房地產契約登記和交易制度。在那個動蕩的國家,區塊鏈的安全加密給當地人帶來信任感。作為哈希值的原創企業,IBM 正在研究“消費信用總帳”的概念。它利用區塊鏈的網絡式分布特征,對消費行為做交叉確認。例如,無需第三方,房東可以對租客遠程授權或取消授權。汽車租賃者的信譽、身份和消費支付可以實時確認,并保證信息安全。在奢侈品和藝術品市場,區塊鏈被用于產品認證和辨偽。來自BBC 的專題報道顯示,鉆石行業已經使用區塊鏈辨別合法性。藝術品市場也引入區塊鏈技術,讓藝術作品傳承有序。

信任紅利的另一個表現是區塊鏈技術能成全靈活多樣的交易方式。例如,德國萊茵集團(RWE)在研究除了充電時間長短外,可否設定充電量,以此向電動車主收費。再如,智能家居與超市聯網,自動確認交易,完成交割。新技術可以根據消費變化直接補貨,無需發起者再度干預。它將對物聯網的發展有重大意義。類似的交易技術已經存在。但是因為缺乏內置的智能信任,它們無法迅速推廣。

信任紅利的第三個表現在利用智能合約突破交易量大小的約束,讓P2P 的“微點”交易變為現實。美國的ConsenSys 和“羽國”(Ujo)音樂正嘗試追蹤網上單曲播放和收費。單曲的“長尾細分”市場早就存在。但對P2P 模式,非法下載的消費監控和執法成本高,難追蹤收費。未來,只要有點擊消費,加密后的信息總帳就有記錄,并有能力強制實施。當小微原創者有此技術武裝后,各大門戶網站也必須支付轉載的內容。它幫助終止對小微原創者的剝削。

新技術帶來的信任紅利挑戰新制度經濟學家對信任成本的看法。信任高成本至少來源三方面:(1)任務分工和責任分辨成本。好似羽毛球雙打運動員,很難事先完全明顯分工責任。任務的動態相關性越高,分辨成本越高。(2)對任務執行過程的量化監控幾乎不可能。在德魯克(Peter Drucker)設想的知識經濟中,以大腦中的認知活動為基礎的勞動很難過程監控,很難區別想工作與開小差。(3)即使可以分辨和監控,執行獎懲還有不確定性。老賴存在,因為從法庭判決到執行還有一個過程和條件。美國田納西州的孟菲斯(Memphis)為破產之都,因為在那兒破產后的債務責任可以談判,能夠仲裁。法院判定不算,仲裁和解的結果才能當真。一般而言,干活發工資是板上釘釘的事情。不過,許多農民工都有討薪的經歷。

區塊鏈衍生的技術可以降低上述信任成本:(1)因為有內置的時序邏輯,合作者執行任務貢獻大小都有一本加密的歷史帳,值得信任。這樣,對事先難以分工和分責的任務,合作者可以事后結賬,并且可以相信系統會自動實施。例如,多位作者合作編寫一本書。作者之間的思想不斷交叉發展,不斷交織在一起。加密的歷史紀錄和交易系統將在書完成之后總結每個人的貢獻,并自動記賬和結賬。類似的軟件現在有,但如果涉及大量陌生參與者,相互有信任問題,現在的軟件就無法解決不斷增大的信任成本。(2)因為加區塊鏈跟蹤個人智慧產權使用情況的成本低,自動化程度高,而且值得信任,組織可以將大產權原子化到個人。每個人的貢獻和收益都可以通過加密信任系統發動、撮合、記賬和結賬。例如,大學里多位教授合作教學。他們根據各自專長所做的貢獻可以在整個教學過程中追蹤、記賬和結賬。區塊鏈和“原子化產權”讓每個人盡最大努力,并相信能獲得對應的收益。(3)因為有多種形式跨國交易的積累,新技術有潛力撮合金融與非金融,有形與無形資產之間的交換。它將支持執行營利組織、非營利組織和政府組織之間的貨幣交易、錢物交換或物物交流。例如,在美國俄勒岡州的珀特蘭(Portland),非營利組織建立以勞動時間為單位的“社區銀行”。銀行目前只能做簡單的勞動時間交易。區塊鏈的衍生技術可以幫助計算不同勞動的時間和價值,并自動撮合交易。它將對共享經濟的發展有正面的影響。

結論:分布式信任自治模式

反者,道之動也。區塊鏈原本為除去傳統第三方認證機構而生,即去第三方信任。但是,它的裂變發展為降低社會信任成本提供了條件。如果智能信任技術廣泛運用,新制度經濟學中的許多問題都值得再討論。

西蒙一直建議尋找促進員工忠誠和心理認同的組織機制。信任有這樣的功效,但局限于“鄧巴困境”。根據英國人類學家鄧巴(Robin Dunbar)在研究傳統部落的發現,許多部落人口被刻意控制在150 人左右,否則難以維持傳統部落組織中的信任關系。怎樣在網絡時代加強社會信任關系? 區塊鏈技術顯示,開發分布式信任自治模式可以作為一個不錯的選擇。

文/鮑勇劍 公眾號/復旦商業知識

圖1 保證加密的準確性虎符的二片類似圖1 區塊鏈中的“公鑰”和“私鑰”。蘇美爾泥板的交易歷史時序類似區塊鏈中的“鏈碼”,它隨著交易歷史不斷延伸。為避免“拜占庭將軍問題”,保證“泥板”無法偽造,區塊鏈采用網絡中的陌生第三方(“礦工”)隨機生成“哈希值”(Hash function)。它具有數學意義上的單方向、高敏感、抗修改的特征。任何微小修改就導致信息證偽。每個交易信息鏈內置不可篡改和隨機產生的哈希值。“礦工”參與的動機是以“挖哈希值礦”的勞動獲得比特幣回報(目前大約4 美分)。公私鑰匙、歷史時序、哈希值、隨機生成、高速網絡,當這些要素疊加在一起時,中本聰(Satoshi Nakamoto)和他的網絡伙伴就制造出可以顛覆中央集權控制的比特幣。其背后的核心技術便是區塊鏈。

圖1 保證加密的準確性虎符的二片類似圖1 區塊鏈中的“公鑰”和“私鑰”。蘇美爾泥板的交易歷史時序類似區塊鏈中的“鏈碼”,它隨著交易歷史不斷延伸。為避免“拜占庭將軍問題”,保證“泥板”無法偽造,區塊鏈采用網絡中的陌生第三方(“礦工”)隨機生成“哈希值”(Hash function)。它具有數學意義上的單方向、高敏感、抗修改的特征。任何微小修改就導致信息證偽。每個交易信息鏈內置不可篡改和隨機產生的哈希值。“礦工”參與的動機是以“挖哈希值礦”的勞動獲得比特幣回報(目前大約4 美分)。公私鑰匙、歷史時序、哈希值、隨機生成、高速網絡,當這些要素疊加在一起時,中本聰(Satoshi Nakamoto)和他的網絡伙伴就制造出可以顛覆中央集權控制的比特幣。其背后的核心技術便是區塊鏈。 圖2 系統特征:去中心,去中介,網絡分布,自治,快速

圖2 系統特征:去中心,去中介,網絡分布,自治,快速